TALK LIVEトークライブ

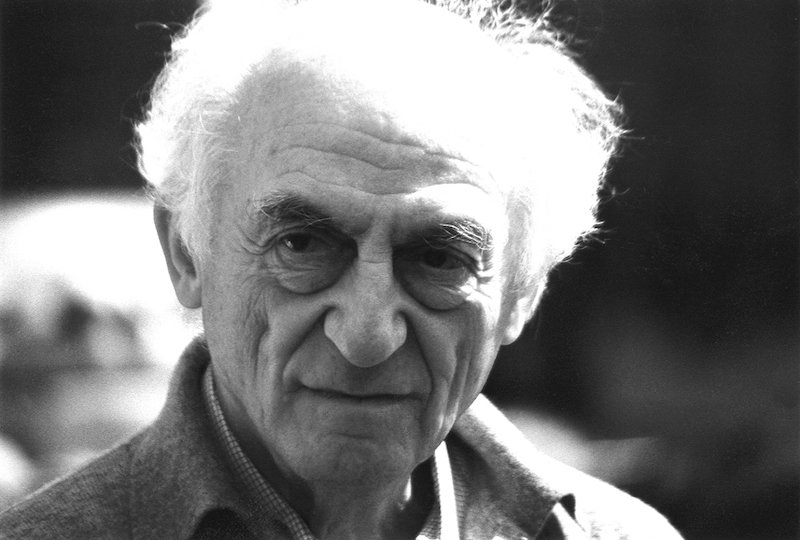

今年2022年5月4日は「ツィクスト」「ガイスター」「ハゲタカのえじき」などの作者として有名なアレックス・ランドルフの生誕100周年です。

今年2022年5月4日は「ツィクスト」「ガイスター」「ハゲタカのえじき」などの作者として有名なアレックス・ランドルフの生誕100周年です。そこで、4月29日から5月8日のゴールデンウィーク期間中にアレックス・ランドルフが作ったゲームのすばらしさを再認識するために、みんなで彼のゲームを遊んでみませんか?そして、その模様を#alex100のハッシュタグを付けて各SNS (Twitter、Facebook、Instagram、TikTokなど)に投稿して楽しさを共有しましょう!

ゲームカフェ、ゲームショップのほかゲームサークルで彼のゲームを遊べる場を提供していただける方は、こちらのフォームよりご連絡ください。当サイトで紹介させていただきます。もちろん、家族や友人同士で遊んだ模様のSNS投稿も大歓迎です。

HISTORYヒストリー

年表とともにアレックス・ランドルフの作品を紹介。

100を超える作品の移り変わりを感じよう。

- 1961

-

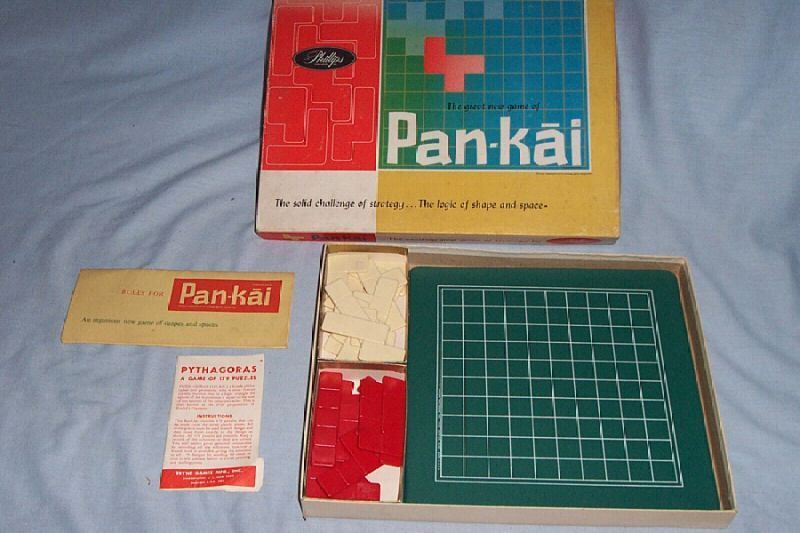

Pan-Kai

Phillipsアメリカ

Phillipsアメリカ - 1962

-

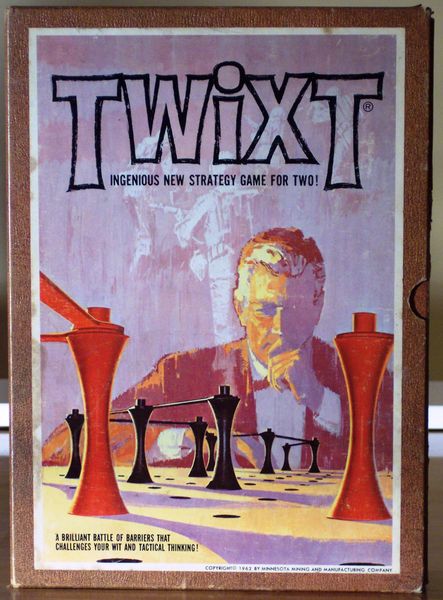

TwixT

3Mアメリカ

3Mアメリカ - 1965

-

Breakthru3MアメリカOh-Wah-Ree3Mアメリカ

- 1969

-

CastileStancraftアメリカ

- 1970

-

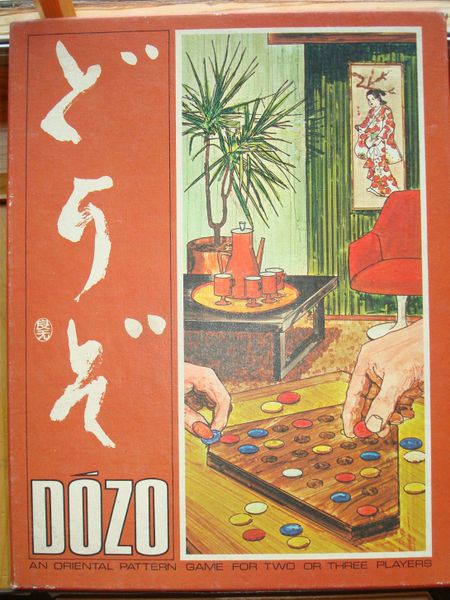

Dozo

StancraftアメリカSpotsEpoch日本

StancraftアメリカSpotsEpoch日本 - 1971

-

Evade3Mドイツ

- 1972

-

CubidsDusymaドイツNeo-Chess3MアメリカSquare offParker Brothersアメリカ

- 1973

-

BandaRavensburgerドイツMoebiesHallmarkアメリカTing-TongRavensburgerドイツ

- 1974

-

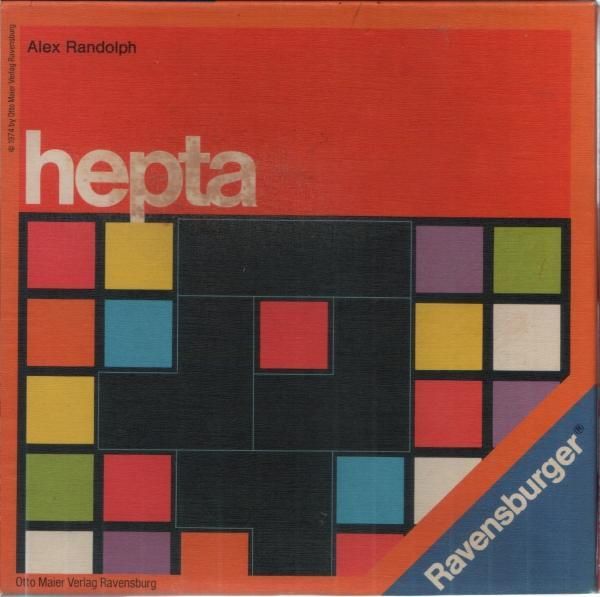

CoronaRavensburgerドイツHepta

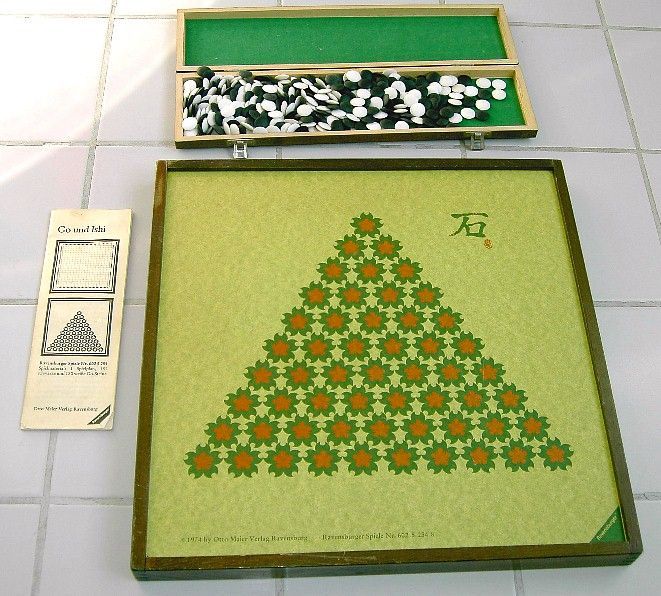

RavensburgerドイツIshi

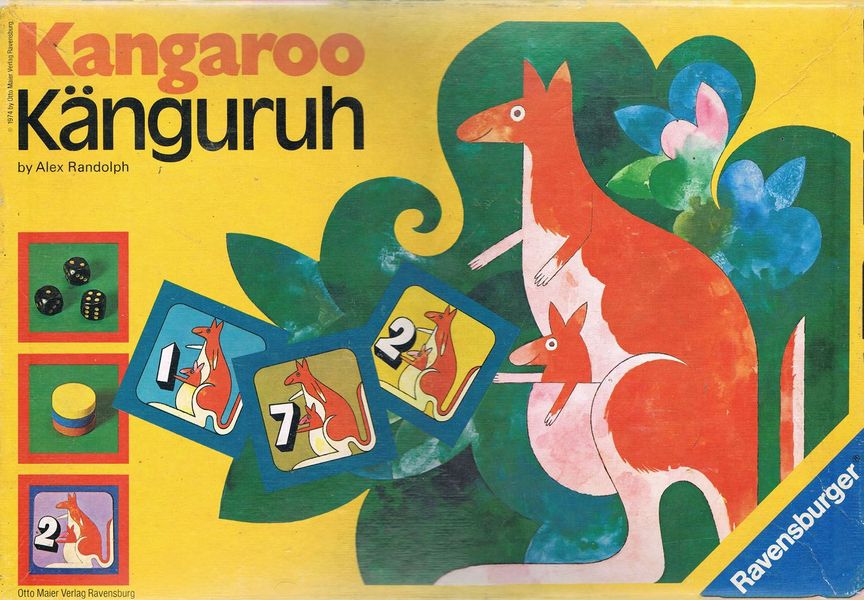

RavensburgerドイツIshi RavensburgerドイツKänguruh

RavensburgerドイツKänguruh RavensburgerドイツKetten-GoRavensburgerドイツ

RavensburgerドイツKetten-GoRavensburgerドイツ - 1975

-

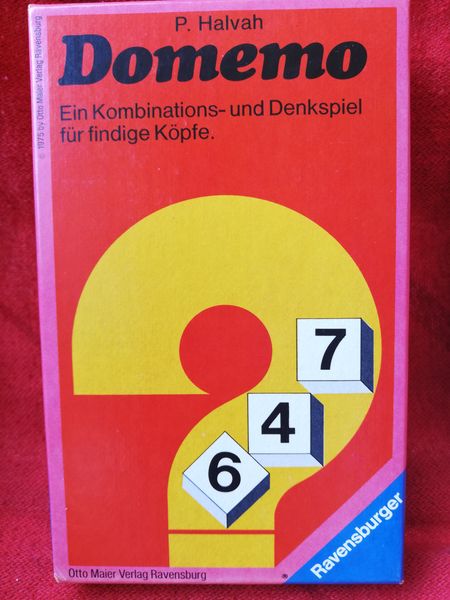

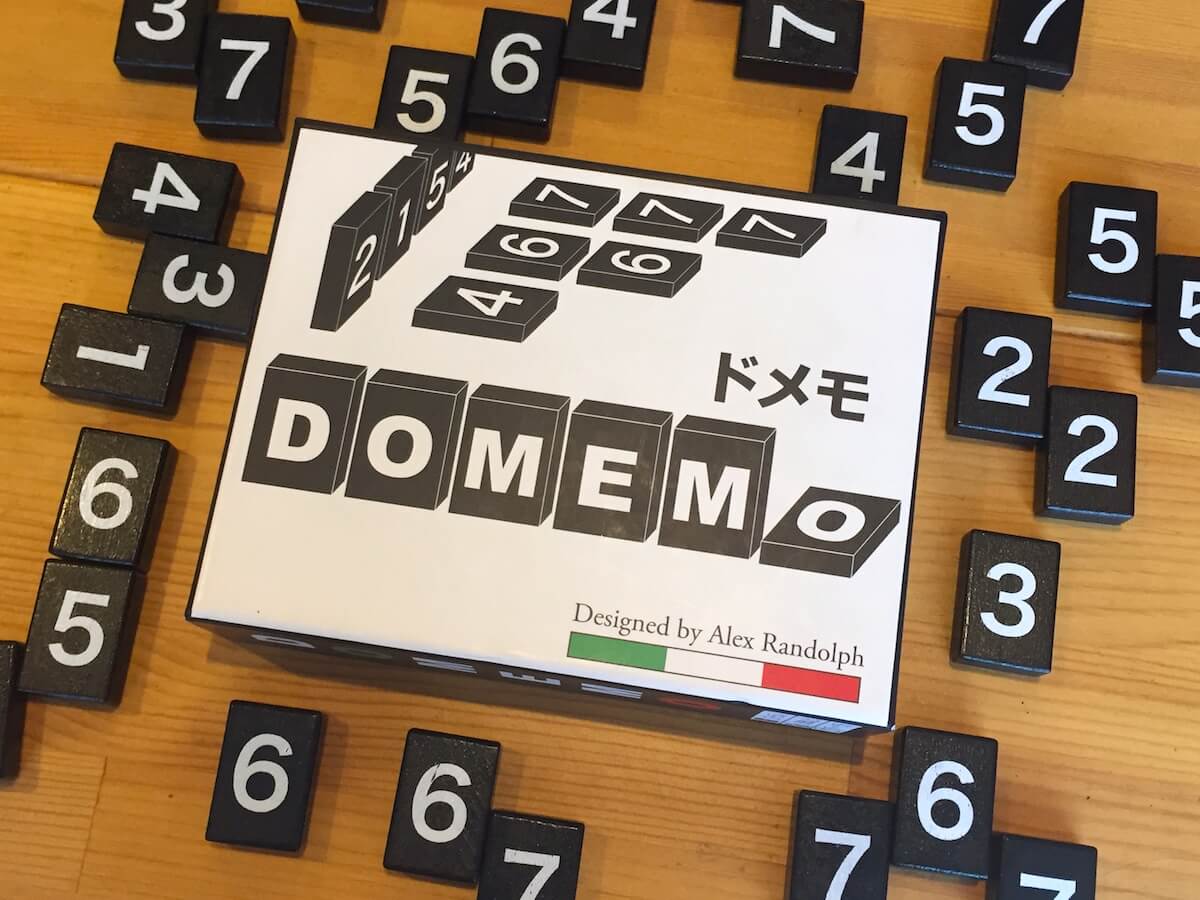

Domemo (pseud. J.P. Halvah)

RavensburgerドイツMimikri3MドイツPeggino (pseud. LW. Bones)RavensburgerドイツTastoSelectaドイツWorterklauerRavensburgerドイツWunderkartenSelectaドイツ

RavensburgerドイツMimikri3MドイツPeggino (pseud. LW. Bones)RavensburgerドイツTastoSelectaドイツWorterklauerRavensburgerドイツWunderkartenSelectaドイツ - 1976

-

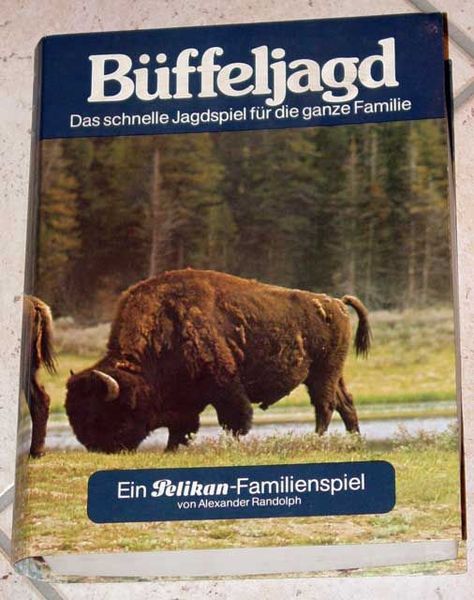

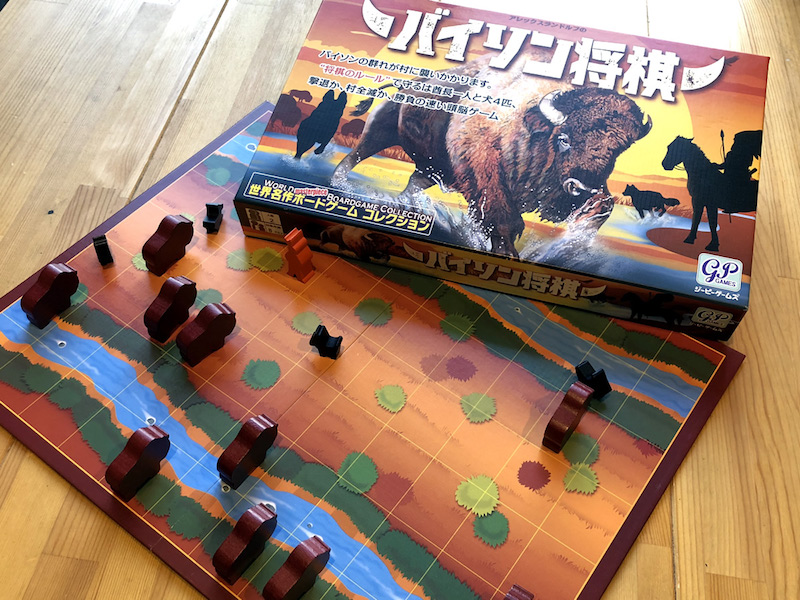

Ali-BabaPelikanドイツKlang-SpielSelectaドイツLinopFX SchmidドイツLookFX SchmidドイツPrarie

PelikanドイツRobin HoodPelikanドイツSchachjagdRavensburgerドイツSteckliSelectaドイツTurnierParkerドイツVersteckspielSelectaドイツVictoryPelikanドイツ

PelikanドイツRobin HoodPelikanドイツSchachjagdRavensburgerドイツSteckliSelectaドイツTurnierParkerドイツVersteckspielSelectaドイツVictoryPelikanドイツ - 1977

-

CasablancaFX SchmidドイツDomusSelectaドイツHand in HandFX SchmidドイツStop!SpearドイツUber BordRavensburgerドイツ

- 1978

-

Choo-ChooMilton BradleyドイツFoxyMilton BradleyイギリスParallelslalomRavensburgerドイツ

- 1980

-

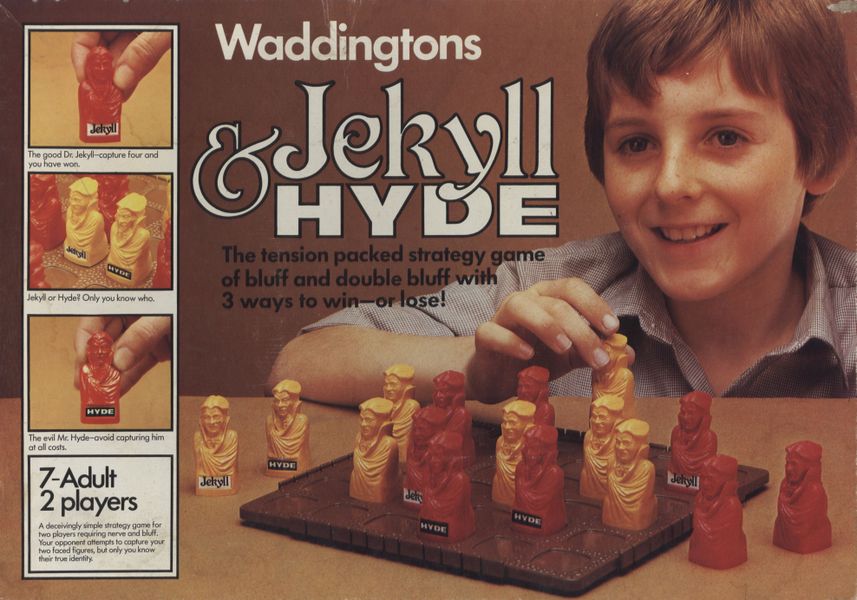

Dr.スランプアラレちゃん大追跡Epoch日本Jeckyl and Hyde

Waddingtonsイギリス

Waddingtonsイギリス - 1981

-

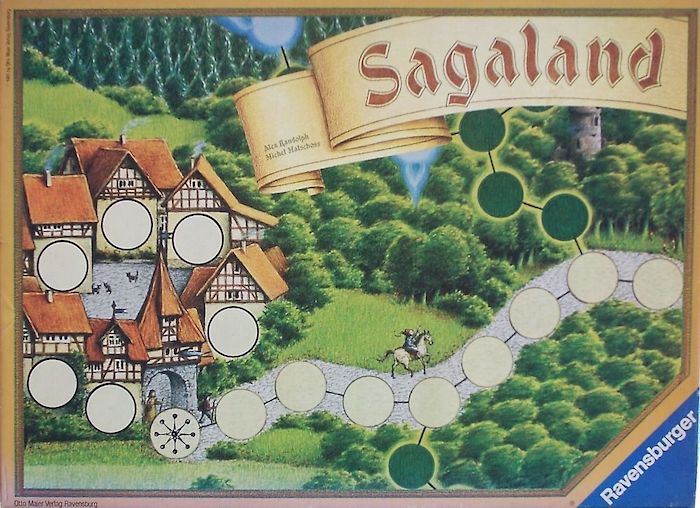

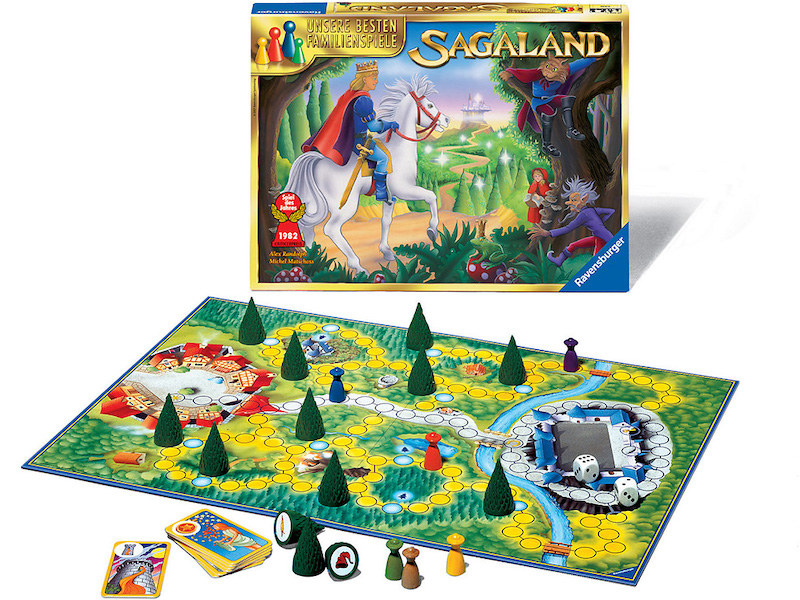

MausefieberASSドイツPferdeappelButehornドイツSagaland (with Michel Matschoss)

Ravensburgerドイツイロイロパックン(with Tom Kremer)Epoch日本TrimmelASSドイツ

Ravensburgerドイツイロイロパックン(with Tom Kremer)Epoch日本TrimmelASSドイツ - 1982

-

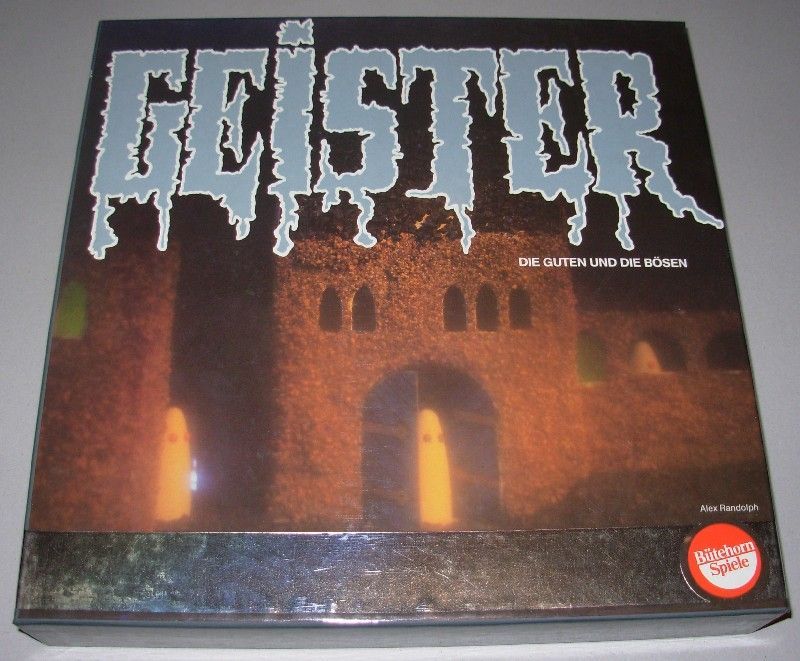

Geister

BütehornドイツDoe secoli di guerreEditrice Giochiイタリア

BütehornドイツDoe secoli di guerreEditrice Giochiイタリア - 1984

-

Dominik(pseud. Sebastiano)SelectaドイツDr. FutschASSドイツFingertipSelectaドイツMilliardendingASSドイツ

- 1985

-

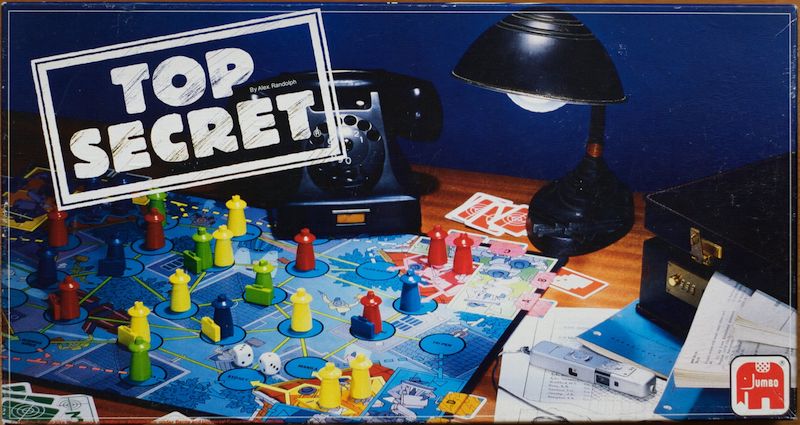

Caro CaneDal NegroイタリアCode 777JumboオランダKatuvuVIFIフランスTempo, kleine Schnecke!RavensburgerドイツTop Secret

Jumboオランダ

Jumboオランダ - 1986

-

DerbyDerbyドイツGobble upABRAデンマークGute NachbarnABRAデンマークLeggereClementoniイタリアSuper Bingo...nur das "Ding" (Kugelspender)Jumboオランダ

- 1987

-

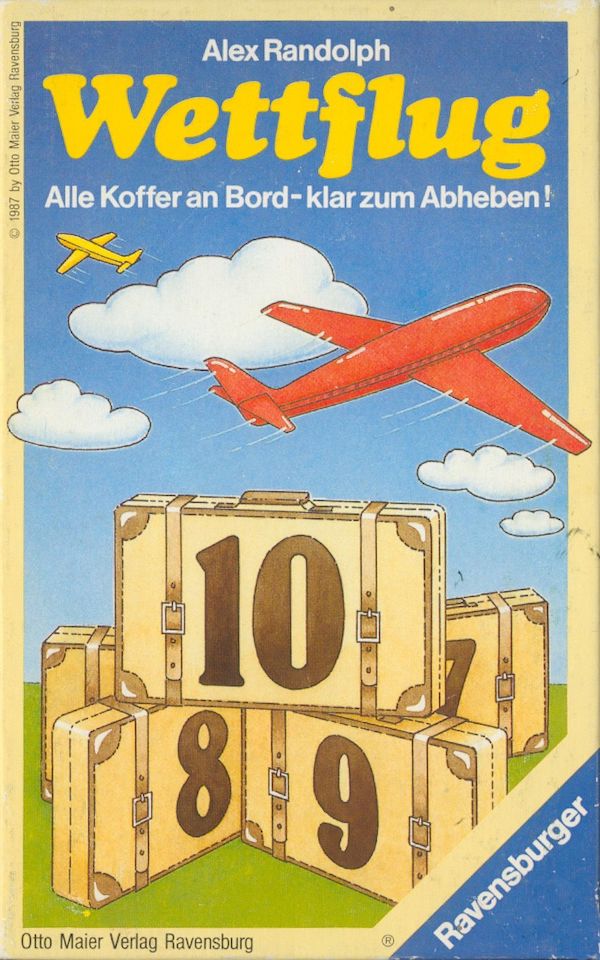

Drachenfels(with Leo Colovini)Schmidt-SpieleドイツEureka!(Variant by Bob Abbots Eleusis)International TeamイタリアIndiscretionPiatnikオーストリアSpion et SpionMilton BradleyドイツWettflug

Ravensburgerドイツ

Ravensburgerドイツ - 1988

-

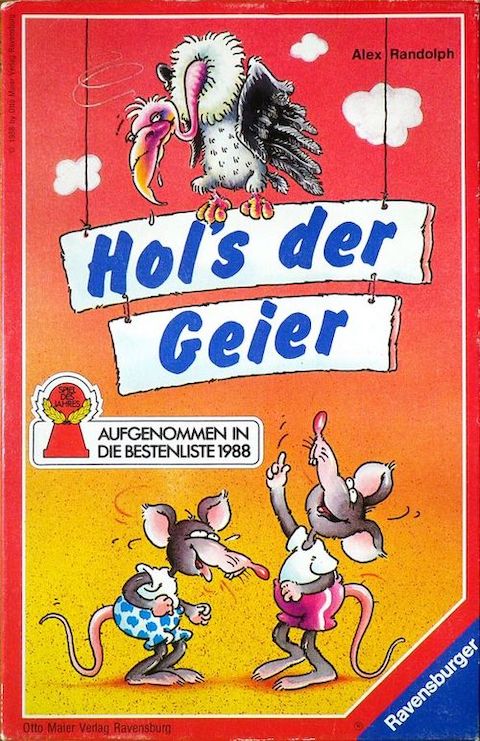

Fataler FehlerSpiele Kreis WienオーストリアGute FreundeSelectaドイツHol's der Geier

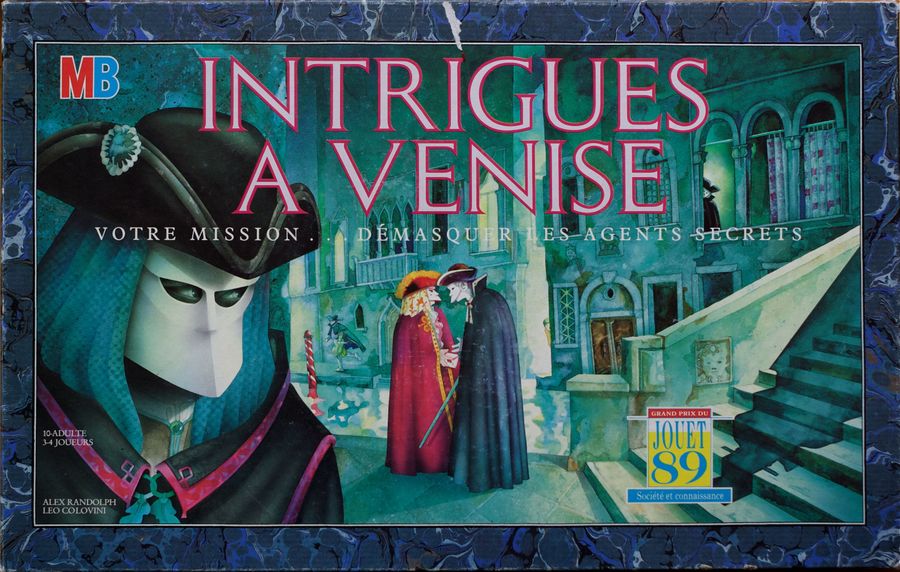

RavensburgerドイツInkognito (with Leo Colovini)

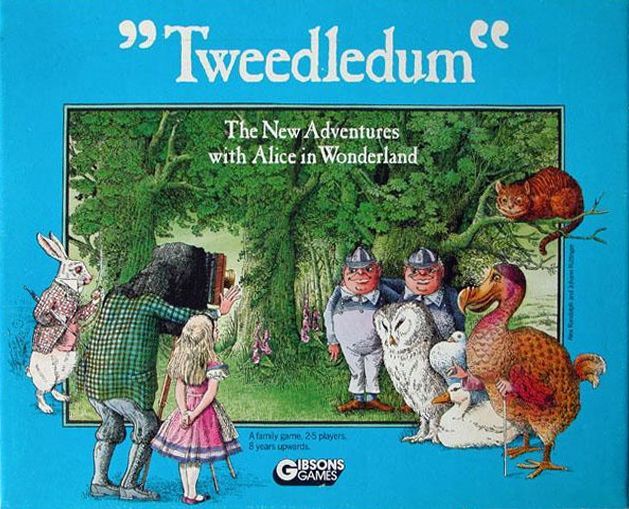

RavensburgerドイツInkognito (with Leo Colovini) Milton BradleyドイツTwiddeldum(with Johann Rüttinger)

Milton BradleyドイツTwiddeldum(with Johann Rüttinger) Norisドイツ

Norisドイツ - 1989

-

Alle Vogel sind schon daNorisドイツDrago RossoEditrice GiochiイタリアSchatzinselJumboオランダ

- 1990

-

Die heisse Schlacht am kalten BuffetRavensburgerドイツ

- 1991

-

African QueenAbacusドイツJagd der Vampire(with Walter Obert and Dario de Toffoli)Ravensburgerドイツ

- 1992

-

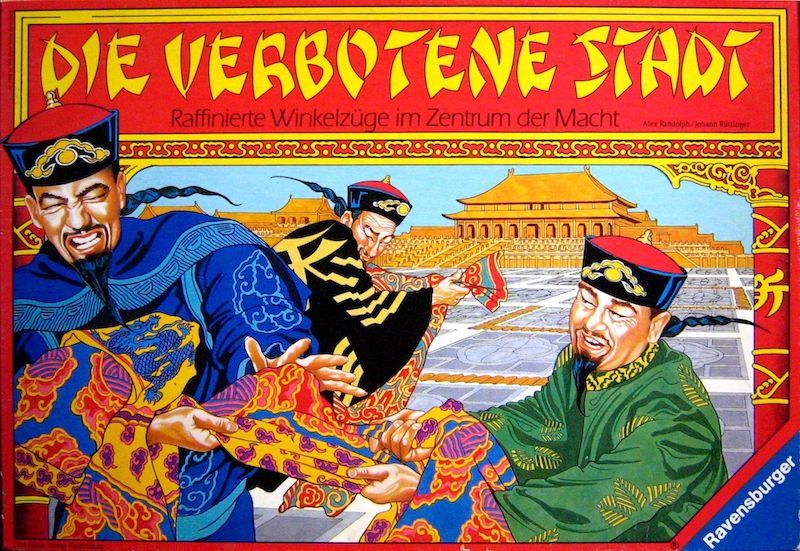

Caramba!AmigoドイツDie Verbotene Stadt (with Johann Rüttinger)

RavensburgerドイツFermate Colombo(with Hajo Bucken)Mastro Geppettoイタリア

RavensburgerドイツFermate Colombo(with Hajo Bucken)Mastro Geppettoイタリア - 1993

-

Der Rattenfanger von HamelnHerderドイツDie Augen der KaliSchmidtドイツIn Teufels KücheF.X. Schmidドイツ

- 1994

-

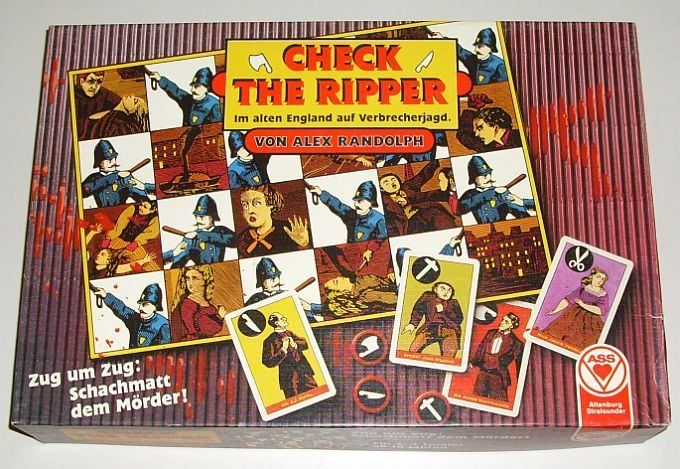

BrontosBlatzドイツCheck the Ripper

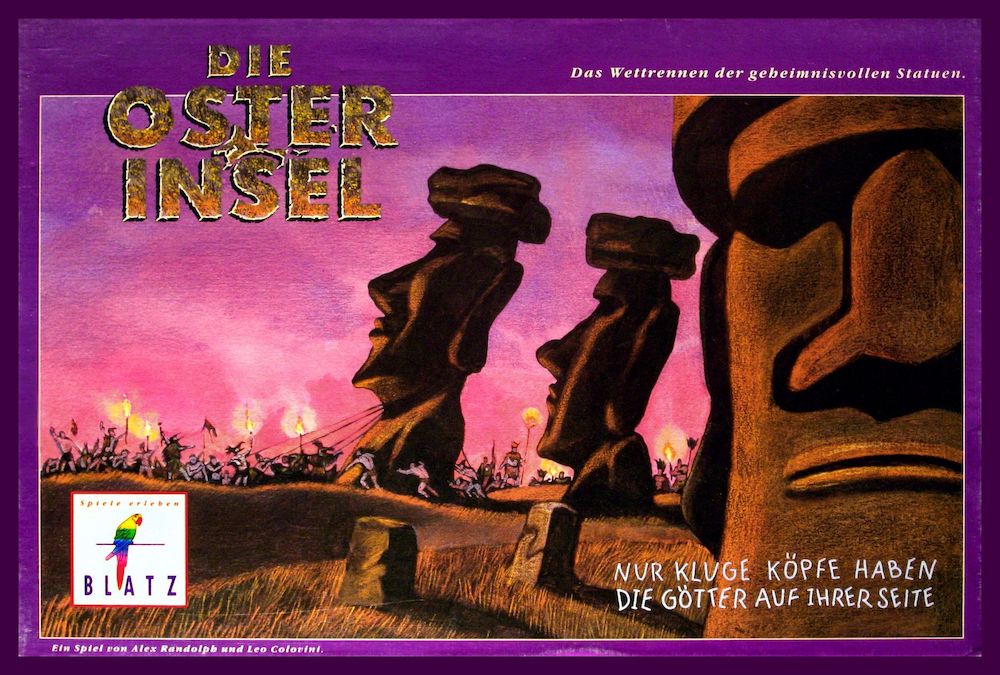

ASSドイツDas Pferd von TrojaJumboドイツDie Osterinsel (with Leo Colovini)

ASSドイツDas Pferd von TrojaJumboドイツDie Osterinsel (with Leo Colovini) BlatzドイツNosies im KinolandBlatzドイツWürmeln

BlatzドイツNosies im KinolandBlatzドイツWürmeln Blatzドイツ

Blatzドイツ - 1996

-

Venice Connection

Drei MagierドイツLeinen los!HabaドイツSisimizi

Drei MagierドイツLeinen los!HabaドイツSisimizi Editrice Giochiイタリア

Editrice Giochiイタリア - 1997

-

Ciao, ciao...

Drei MagierドイツHalunken and Spelunken

Drei MagierドイツHalunken and Spelunken Kosmosドイツ

Kosmosドイツ - 1998

-

Die Drei(Hepta, Pegs, Tedrods)FranjosドイツXe Queo!

Drei Magierドイツ

Drei Magierドイツ - 1999

-

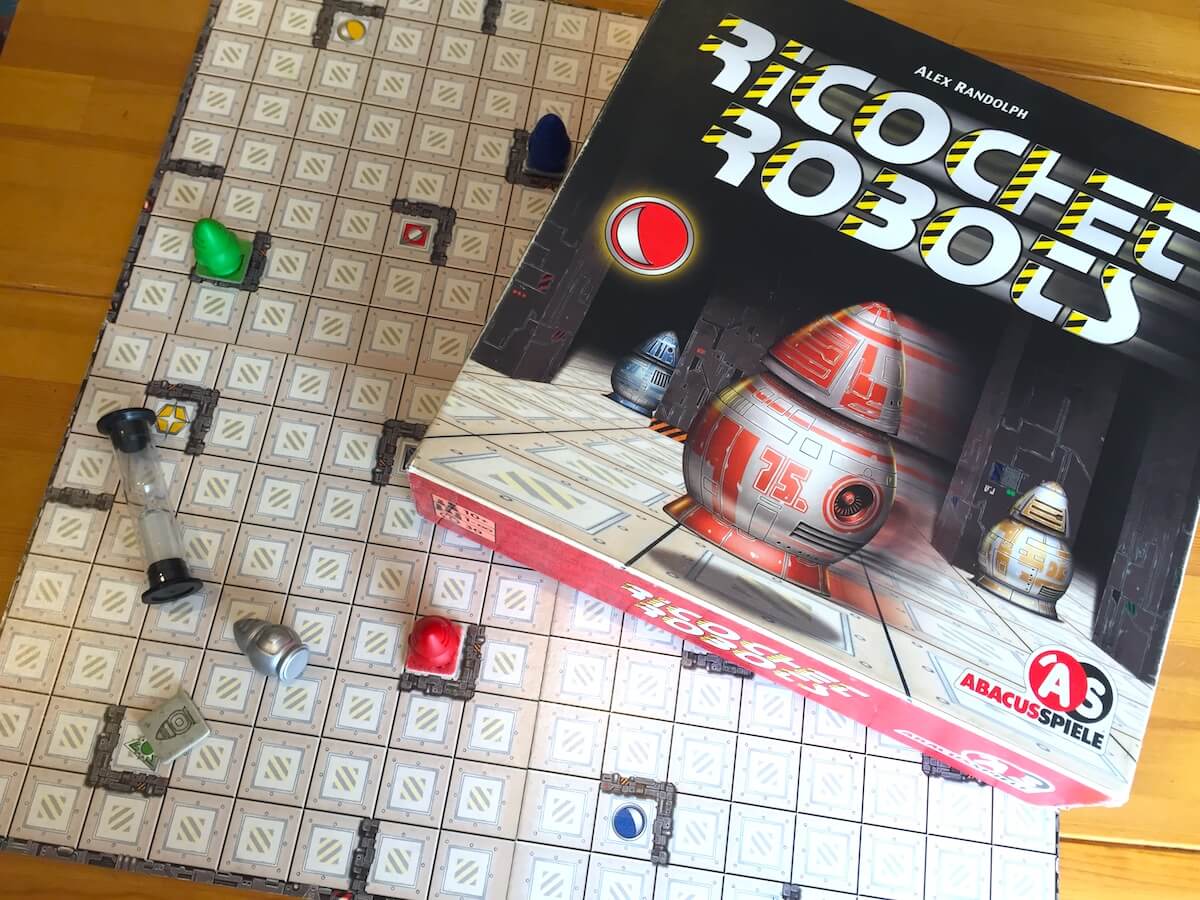

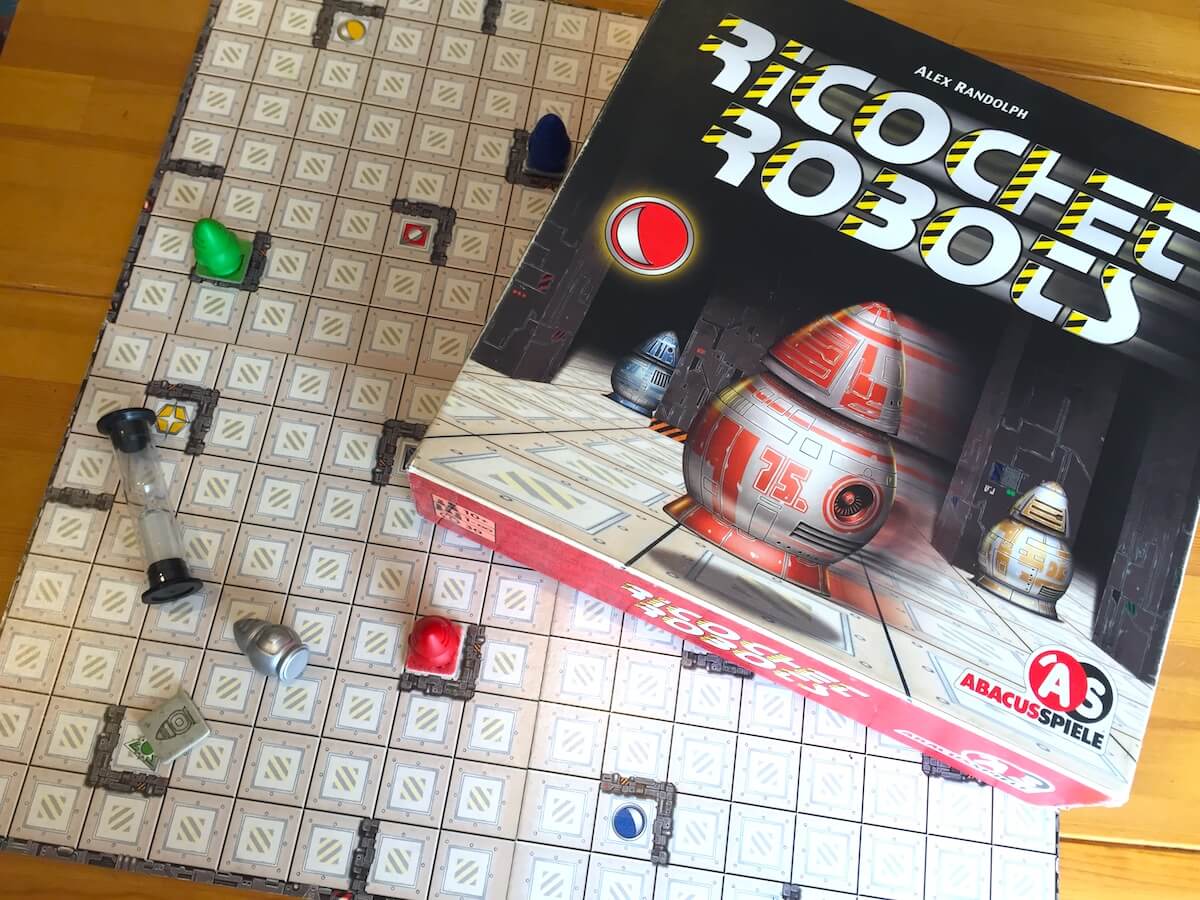

Heisse ÖfenDrei MagierドイツRicochet Robots

Rio Grandeアメリカ

Rio Grandeアメリカ - 2000

-

Dilemma

Ravensburgerドイツ

Ravensburgerドイツ - 2001

-

Big-Shot

RavensburgerドイツParadox (Der dritte Mann, Schmerzhafte Stiche, Der Freund zur Linken)PiatnikオーストリアRüsselbande

RavensburgerドイツParadox (Der dritte Mann, Schmerzhafte Stiche, Der Freund zur Linken)PiatnikオーストリアRüsselbande Drei Magierドイツ

Drei Magierドイツ - 2003

-

ZauberlesenDrei Magierドイツ

- 2012

-

Der Isses!Drei Hasen in der Abendsonneドイツ

- 2014

-

Mahéfranjosドイツ

- 2019

-

Tonari(with Bruno Faidutti)IDWアメリカ

LOVED IN JAPAN日本で愛されている作品

日本でも広く愛されるアレックス・ランドルフ作品をご紹介。

-

ウミガメの島Mahéメビウスゲームズすごろくのようにカメのコマを進めてあそぶ「ウミガメの島」。ルールも簡単でサイコロを振るたびにワクワク、ハラハラする、誰でも盛り上がること間違いナシの定番ゲームです。

ウミガメの島Mahéメビウスゲームズすごろくのようにカメのコマを進めてあそぶ「ウミガメの島」。ルールも簡単でサイコロを振るたびにワクワク、ハラハラする、誰でも盛り上がること間違いナシの定番ゲームです。 -

ドメモDomemoクロノス推理・心理戦が白熱する、手軽ながらも中毒性のある「ドメモ」。他人の手札の番号は見えているのに、自分の手札だけが見えないという麻雀とは逆のスタイルの斬新なルールが特徴です。

ドメモDomemoクロノス推理・心理戦が白熱する、手軽ながらも中毒性のある「ドメモ」。他人の手札の番号は見えているのに、自分の手札だけが見えないという麻雀とは逆のスタイルの斬新なルールが特徴です。 -

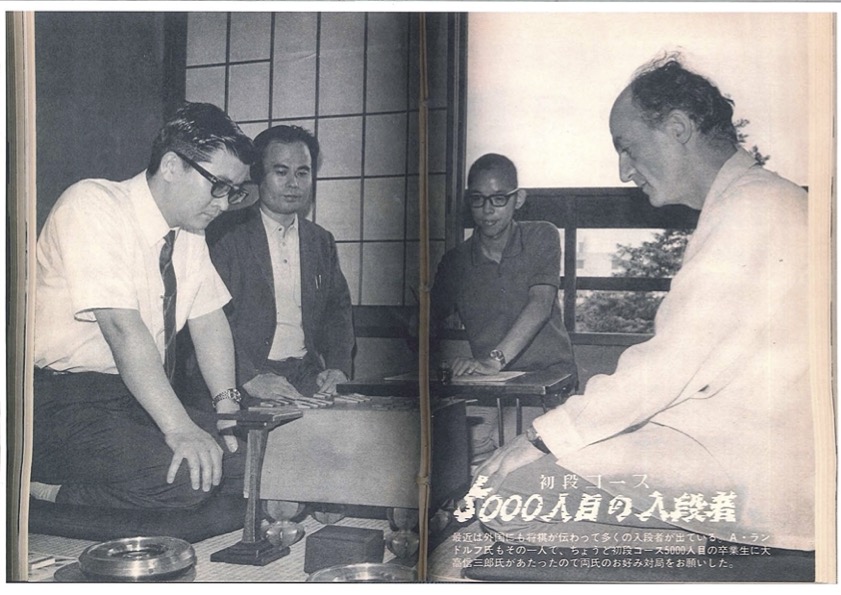

バイソン将棋Prarieジーピー将棋好きで段位まで取ったランドルフが作った「バイソン将棋」。バイソンの群れを動かし村を襲うバイソン側と、酋長と犬を動かす酋長側が、川に挟まれた中州で繰り広げる二人専用の非対称ゲームです。

バイソン将棋Prarieジーピー将棋好きで段位まで取ったランドルフが作った「バイソン将棋」。バイソンの群れを動かし村を襲うバイソン側と、酋長と犬を動かす酋長側が、川に挟まれた中州で繰り広げる二人専用の非対称ゲームです。 -

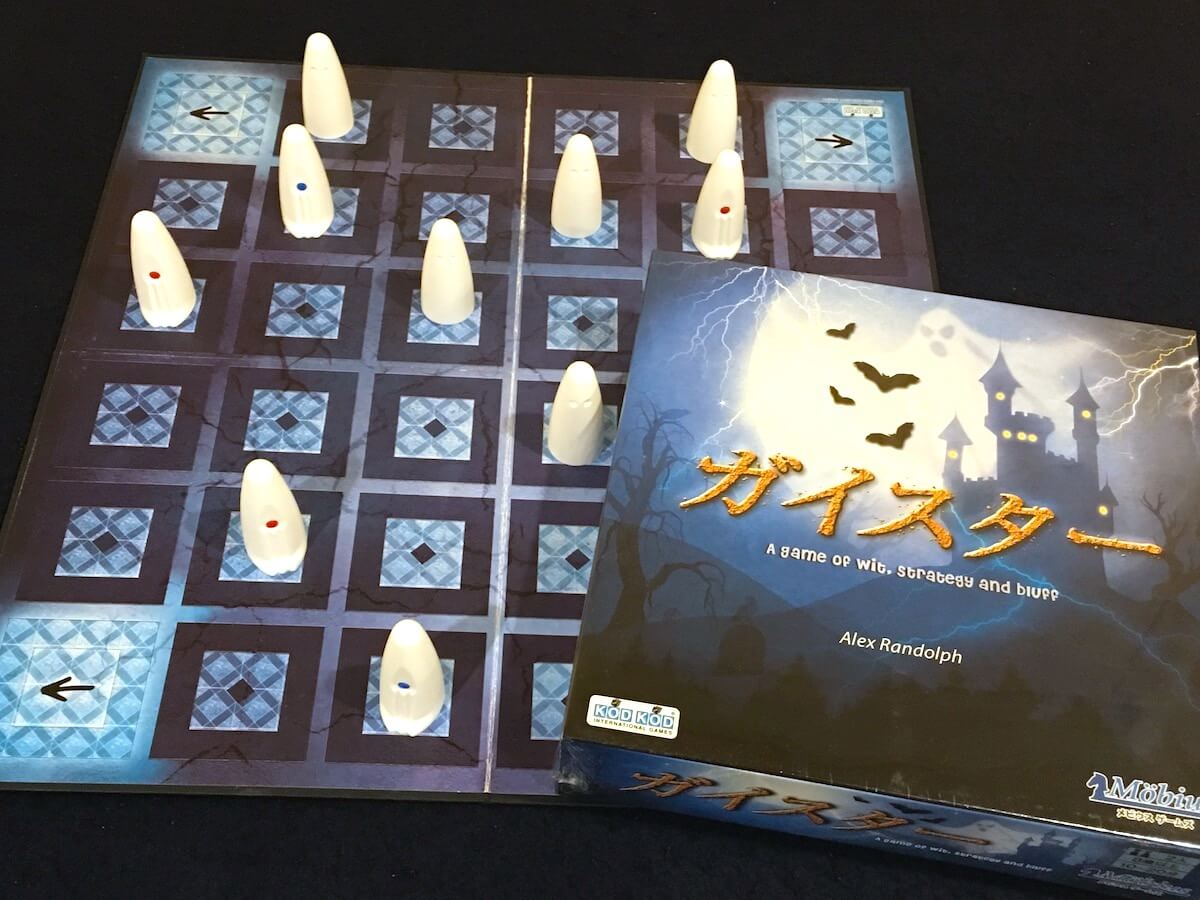

ガイスターGeisterメビウスゲームズ二人用ゲームで、チェスのようにコマを取り合う「ガイスター」。ポイントは相手からはコマの区別が出来ないこと。1ゲーム10分くらいで終わるという手軽さながら、何度やっても飽きない名作心理ボードゲームです。

ガイスターGeisterメビウスゲームズ二人用ゲームで、チェスのようにコマを取り合う「ガイスター」。ポイントは相手からはコマの区別が出来ないこと。1ゲーム10分くらいで終わるという手軽さながら、何度やっても飽きない名作心理ボードゲームです。 -

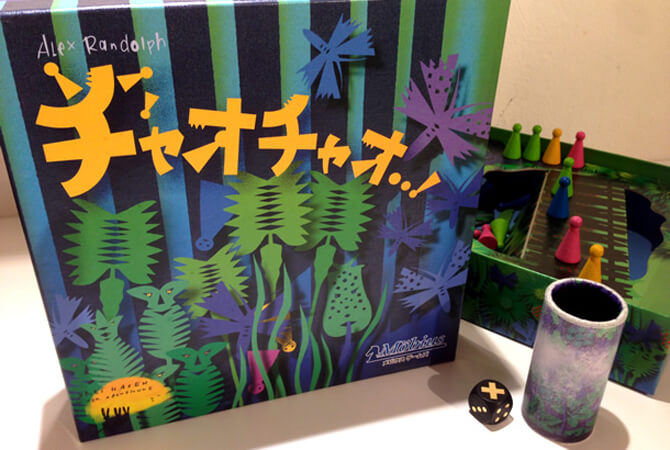

チャオチャオCiao, ciao...メビウスゲームズ自己申告でサイコロ目を宣言してコマを進めるゲーム「チャオチャオ」。嘘をつく方もドキドキですが、「嘘だ!」と言うプレイヤーにももちろんリスクが。度胸と運がものをいう、ブラフ系ボードゲームです。

チャオチャオCiao, ciao...メビウスゲームズ自己申告でサイコロ目を宣言してコマを進めるゲーム「チャオチャオ」。嘘をつく方もドキドキですが、「嘘だ!」と言うプレイヤーにももちろんリスクが。度胸と運がものをいう、ブラフ系ボードゲームです。 -

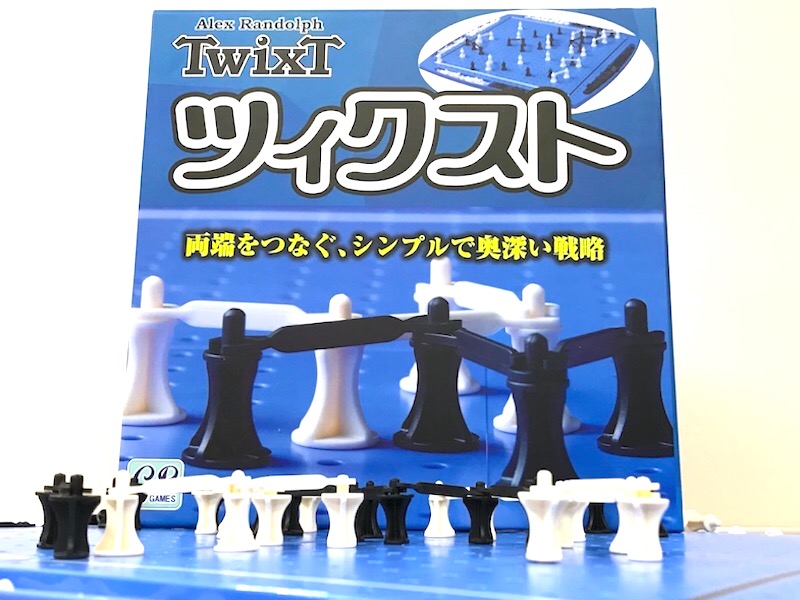

ツィクストTwixTジーピー1961年に考案された二⼈⽤のボードゲーム「ツィクスト」。その奥深いゲーム性により「20世紀の囲碁」とも呼ばれ、50年以上経った今でも根強いファンによって⽀えられているゲームです。

ツィクストTwixTジーピー1961年に考案された二⼈⽤のボードゲーム「ツィクスト」。その奥深いゲーム性により「20世紀の囲碁」とも呼ばれ、50年以上経った今でも根強いファンによって⽀えられているゲームです。 -

ビッグショットBig-ShotEngames投資家となり、土地を買い占めるために必要なキューブを競り落とし、高価な土地を手に入れることを目指す「ビッグショット」。資産価値の高い区画を手に入れるのも大事ですが、借金地獄にはご注意を!

ビッグショットBig-ShotEngames投資家となり、土地を買い占めるために必要なキューブを競り落とし、高価な土地を手に入れることを目指す「ビッグショット」。資産価値の高い区画を手に入れるのも大事ですが、借金地獄にはご注意を! -

ベニス・コネクションVenice ConnectionJELLY JELLY GAMESタイルを配置しながら運河を一緒につくる二人用ボードゲーム「ベニスコネクション」。シンプルかつコンパクトながら、16枚の基本タイルと4枚の拡張タイルで濃密な頭脳戦を楽しむことができます。

ベニス・コネクションVenice ConnectionJELLY JELLY GAMESタイルを配置しながら運河を一緒につくる二人用ボードゲーム「ベニスコネクション」。シンプルかつコンパクトながら、16枚の基本タイルと4枚の拡張タイルで濃密な頭脳戦を楽しむことができます。 -

それだっ!Der Isses!Kleeblatt自分の決めた色のコマを目的地まで到達させれば勝ちというシンプルなゲーム「それだっ!」。ただし、目的地に到達する前にコマの色がバレてしまうとその時点で負けてしまうので、相手の心理を読んだプレイが必要となります。

それだっ!Der Isses!Kleeblatt自分の決めた色のコマを目的地まで到達させれば勝ちというシンプルなゲーム「それだっ!」。ただし、目的地に到達する前にコマの色がバレてしまうとその時点で負けてしまうので、相手の心理を読んだプレイが必要となります。 -

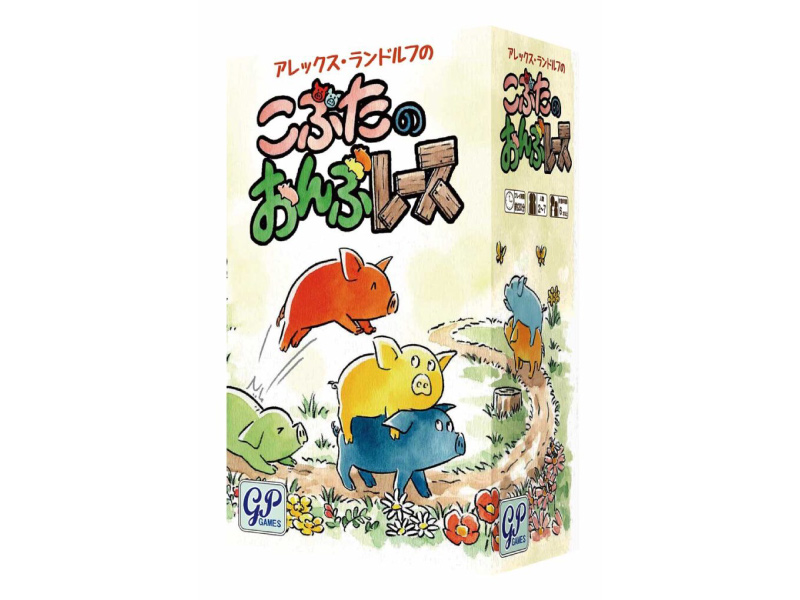

こぶたのおんぶレースRüsselbandeジーピーコブタのコマを使って、すごろくのように進めて遊ぶ「こぶたのおんぶレース」。8枚のボードでつくられたコースですが、誰かがゴールしそうになったら、各プレイヤーが一度だけゴールを先延ばしにできるのも特徴です。

こぶたのおんぶレースRüsselbandeジーピーコブタのコマを使って、すごろくのように進めて遊ぶ「こぶたのおんぶレース」。8枚のボードでつくられたコースですが、誰かがゴールしそうになったら、各プレイヤーが一度だけゴールを先延ばしにできるのも特徴です。 -

ハイパーロボットRicochet Robotsジーピーロボットからゴールまでの最短距離を誰よりも早く予想するゲーム「ハイパーロボット」。タイルの組み合わせで毎回違ったルートになること、プレイ人数が一人から無限と表記してあることも特徴です。

ハイパーロボットRicochet Robotsジーピーロボットからゴールまでの最短距離を誰よりも早く予想するゲーム「ハイパーロボット」。タイルの組み合わせで毎回違ったルートになること、プレイ人数が一人から無限と表記してあることも特徴です。 -

ライネンロスLeinen los!メビウスゲームズコースを周回して港を目指すリアルタイムレースゲーム「ライネンロス」。手番のプレイヤーはコースの線に従って自分のボートを指一本で動かします。微妙に難しいボートのコントロールが楽しい6歳から遊べるキッズゲームです。

ライネンロスLeinen los!メビウスゲームズコースを周回して港を目指すリアルタイムレースゲーム「ライネンロス」。手番のプレイヤーはコースの線に従って自分のボートを指一本で動かします。微妙に難しいボートのコントロールが楽しい6歳から遊べるキッズゲームです。 -

インコグニトInkognitoメビウスゲームズそれぞれがスパイとなって、プレイヤーの中から自分のパートナーを見つけ出すゲーム「インコグニト」。正しいパートナーを見つけ出し、協力して目標を達成することができれば二人の勝利となります。

インコグニトInkognitoメビウスゲームズそれぞれがスパイとなって、プレイヤーの中から自分のパートナーを見つけ出すゲーム「インコグニト」。正しいパートナーを見つけ出し、協力して目標を達成することができれば二人の勝利となります。 -

ザーガランドSagalandニキティキヨーロッパに伝わる童話をモチーフにしたすごろくゲーム「ザーガランド」。王様が望むお話しが隠された木を報告し、先に3ポイント獲得したプレイヤーが勝利です。1982年ドイツ年間ゲーム大賞受賞作。

ザーガランドSagalandニキティキヨーロッパに伝わる童話をモチーフにしたすごろくゲーム「ザーガランド」。王様が望むお話しが隠された木を報告し、先に3ポイント獲得したプレイヤーが勝利です。1982年ドイツ年間ゲーム大賞受賞作。 -

ワームアップWürmelnクロノスイモムシ同士の熱いレースが繰り広げられるゲーム「ワームアップ」。ゴール地点が変わってしまうため、距離がどんどん離れていってしまうという不思議なレースゲームです。

ワームアップWürmelnクロノスイモムシ同士の熱いレースが繰り広げられるゲーム「ワームアップ」。ゴール地点が変わってしまうため、距離がどんどん離れていってしまうという不思議なレースゲームです。

COLUMNコラム

アレックス・ランドルフにまつわるコラムを掲載。

ヨハン・リュッティンガーゲームデザイナーピラミッドのこぶたたち ~ニュルンベルク・シュピールヴァーレンメッセ2001の土曜日のできごと~

ヨハン・リュッティンガーゲームデザイナーピラミッドのこぶたたち ~ニュルンベルク・シュピールヴァーレンメッセ2001の土曜日のできごと~

ヨハン・リュッティンガーゲームデザイナー食虫植物の沼で ~いかにしてベネツィアのため息橋から危険な捕食者になったのか~

ヨハン・リュッティンガーゲームデザイナー食虫植物の沼で ~いかにしてベネツィアのため息橋から危険な捕食者になったのか~

Reiner Knizia・Leo Coloviniゲームデザイナー海外ゲームデザイナーからのコメント

Reiner Knizia・Leo Coloviniゲームデザイナー海外ゲームデザイナーからのコメント

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルク流浪の人生

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルク流浪の人生

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルクゲームに込められた想い

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルクゲームに込められた想い

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルクプロトタイプとゲームの発明について

Deutsches Spielearchiv Nürnbergドイツシュピールアーカイブ・ニュルンベルクプロトタイプとゲームの発明について

ハンス=ペーター・シュトールボードゲームデザイナーギルド(Spielautorenzunft, SAZ)アレックス・ランドルフの生誕100周年に寄せて

ハンス=ペーター・シュトールボードゲームデザイナーギルド(Spielautorenzunft, SAZ)アレックス・ランドルフの生誕100周年に寄せて

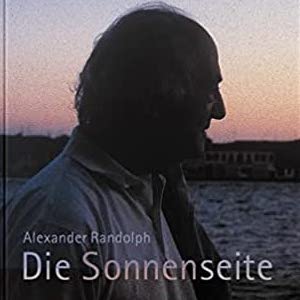

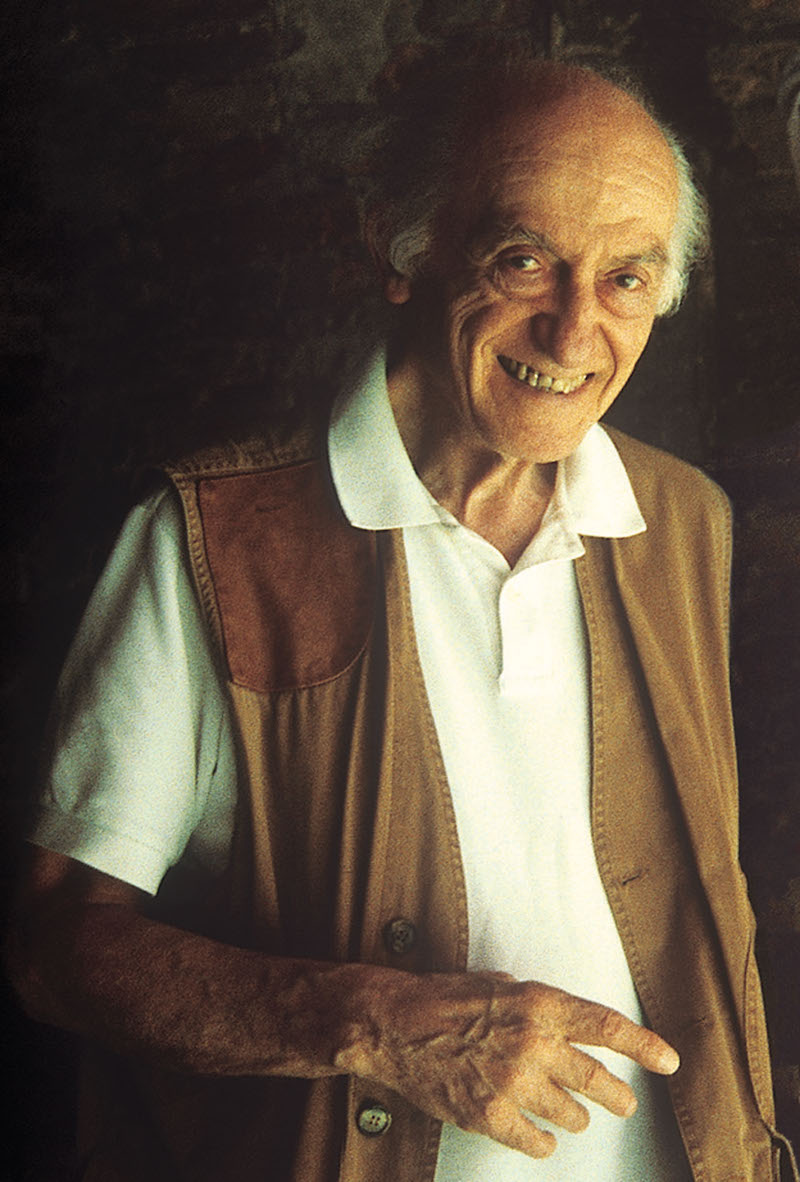

アレックス・ランドルフゲームデザイナー日本(著書:Die Sonnenseiteより)

アレックス・ランドルフゲームデザイナー日本(著書:Die Sonnenseiteより)

アレックス・ランドルフゲームデザイナー将棋とチェスの歴史の一面

アレックス・ランドルフゲームデザイナー将棋とチェスの歴史の一面

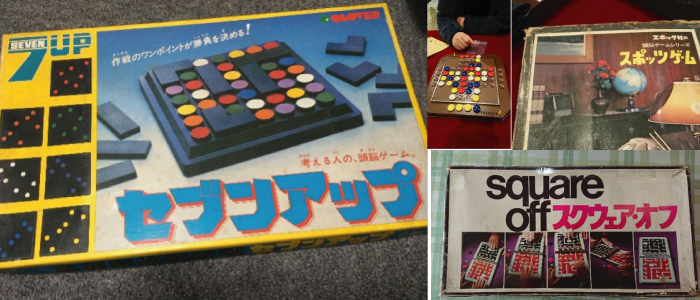

能勢良太メビウスゲームズ昔のランドルフ作品で遊んでみた

能勢良太メビウスゲームズ昔のランドルフ作品で遊んでみた

COMMENTSコメント

ボードゲーム業界を牽引する方々からアレックス・ランドルフにまつわる思い出コメントを掲載。

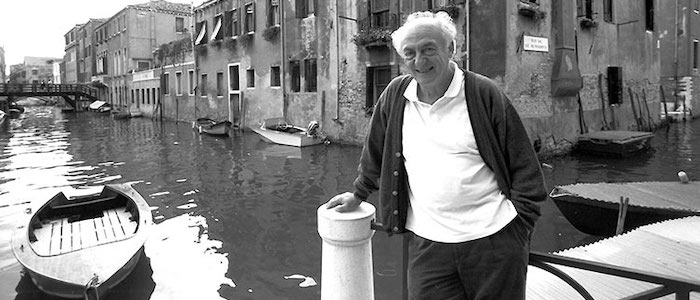

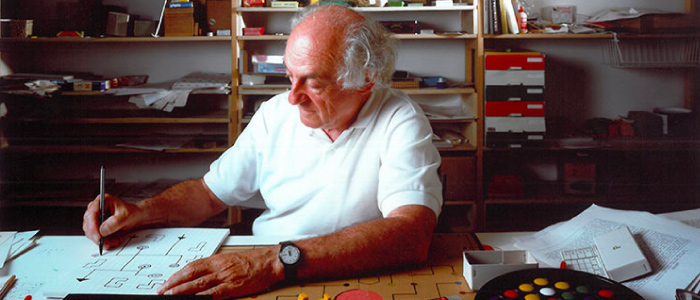

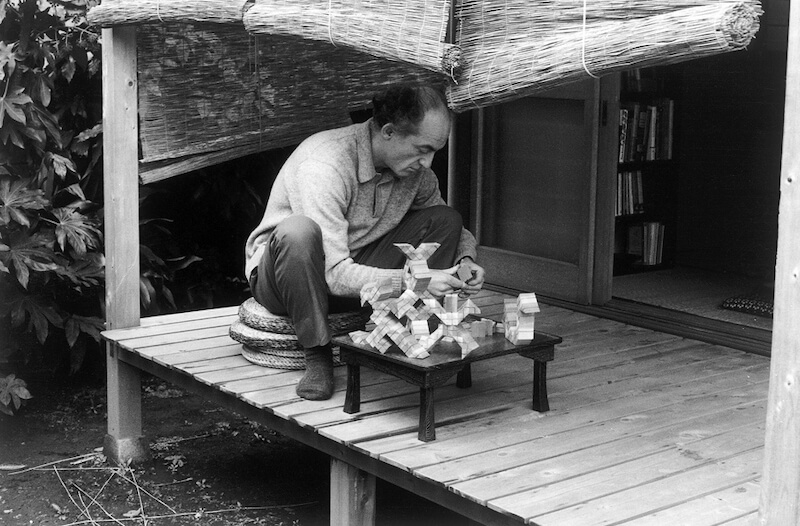

PHOTO GALLERYフォトギャラリー

アレックス・ランドルフの貴重な写真たち。(提供:能勢良太)

PARTNER協力店舗

アレックス・ランドルフ生誕100周年イベントに賛同していただいているゲームカフェ・ゲームショップ・ゲームサークルの一覧を掲載させていただいております。

-

青森県

-

山形県山形市

-

新潟市

-

東京都

-

東京都新宿区

-

渋谷

-

渋谷

-

池袋

-

池袋

-

新宿

-

秋葉原

-

立川

-

横浜

-

川崎

-

茨城県つくば市

-

長野県北佐久郡軽井沢町

-

名古屋大須

-

北名古屋

-

富山

-

大阪心斎橋

-

大阪府大阪市淀川区

-

大阪府

-

大阪府

-

兵庫県加古郡稲美町

-

島根県松江市

-

広島

-

福岡天神

-

長崎市

-

那覇市

かつてドイツゲームと言われた「私たち」のゲームの淵源が、アレックス・ランドルフとシド・サクソンという二人のアメリカ人に発するというのは不思議な気がする。丁度ウェルズとヴェルヌという二人のヨーロッパ人に発するSFが、アメリカで花開いたのと裏返しのようである。しかしそれは両方とも、アイディアの核のようなものが海を越えることで、ある普遍性とある特殊性を手に入れたということなのかもしれない。

ともあれ彼ら二人の登場する前のゲームになかった何かを、彼らは創造し、それは1970年代以降のドイツに引き継がれた。それが何なのかを一言で説明することはとてもできないが、最もそれを純粋に表現したのがアレックス・ランドルフだとは言えるだろう。例えば私は、オットーマイヤー社のドメモを初めてプレイしたときの衝撃を忘れることができない。ひっくり返された手札と同時に、私の頭も心もひっくり返されてしまった。しかし札には数字以外何もない。付け加えるものも省かれるものも一切ない、純粋なゲームの姿を、私は感じざるを得なかった。

ガイスターならもっと分かり易い。6×6の盤、8個ずつの駒、そして脱出口。ここに何かを付け加えることも、何かを取り去ることも、誰にもできないだろう。

禿鷹の15枚の平等な手札、10枚のプラス札、5枚のマイナス札。この不思議なバランスについては、数学セミナー2021年3月号p.74で詳しく触れたのでここでは繰り返さないが、あまりに鋭すぎて人知れず破綻してしまっているほどだ。禿鷹は誰でもできるが、大会では使えないという不思議なゲームだが、このことはランドルフがいかにゲームの本質に肉薄しているか、そしてそのことを少しも面に出さないかを、表している。

このように、ゲームの本質を最も純粋に、最も簡潔に表現したのがアレックス・ランドルフであったと、私は思う。

カタンだってカルカソンヌだって遊んだ分だけ上達する。

しかし、その経験値が通用しないのが「はげたかのえじき」だ。

言わずと知れたアレックスランドルフの不朽のカードゲームであるが、

これは曲者である。

何度遊んでも山札から高得点カードが出るたび目が眩み、

バッティングを避けようと手札に惑い、開示された結果に一喜一憂する。

至ってシンプルなシステムにひたすら翻弄されたまま、勝ったり負けたりを繰り返す。

いくら遊んでもいっこうに必勝法を見つけることの出来ないこの「はげたか」は

かつて僕の一番苦手なゲームだった。

しかし、ある時ふと気づく。

このゲームを遊ぶ時だけ、みんなひどく平等な存在になれることに。

年齢も性別も関係ない。初心者もベテランも関係ない。

みんな等しく苦しそうで悔しそうで、そして楽しそうだ。

アレックスランドルフの目指したもの。

もしかしたらそれは、こういう空間だったのかもしれない。

勝ち負け以上に価値のあるもの。

みんな等しく楽しめて大騒ぎできる空間。

その気付きから数年ー

いつの間にか僕にとってゲームは

自分だけが勝つものではなく仲間と楽しむものになった。

中野は「ドメモ」なんかは自前で作ったくらいです。

バネストが自前でルールを付けて売っていたものでは「ワームアップ」があります。大抵はとぐろを巻いて終わるのですが、ゴールを動かす発想にハッとしたものです。

最近では、フェドゥッティとの「トナリ」も思い入れがあり、漁師の魚獲りをテーマにした内容で、どういうルートを取るかを考えて進めるかがポイントです。

中野は、これからもいくつも彼のゲームを遊び、それらを皆様に伝え続けるだろうと思います。

例えば、「ハゲタカのえじき」―このゲームでの「マイナス」のカードが出た時のルールと、ゲーム内におけるその比重は見事としか言いようがない。

「ハイパーロボット」―ボードを組み替えて遊ぶ「モジュラーボード」を採用したことで、セットアップにおける準備負荷を限りなく抑えつつも、バリエーションの豊富さは十二分だ。

「ガイスター」―このゲームには勝利条件が二つ用意されている。この勝利条件がもし一つだったら?逆に三つだったら?こんなことを考えれば考えるほど、「ガイスター」がいかに名作かということを再確認できるだろう。

「アイデア」を「ゲーム」へと昇華させるためには、「何か」が必要だ。 私はゲームマニアである。ゲームの面白さを味わうのはもちろんのこと、「シンプルさ」の先にあるその「何か」に触れるため、これからも彼のゲームを遊び続けたい。

初めての人にもわかる楽しさと驚きがゲームにあると思っている。もしゲームショップをやるならアレックス・ランドルフの名を借りて、阿礼楠蘭堂商店(あれくすらんどうしょうてん)にしたいとずっと思っている。もし、アレックス・ランドルフが日本に永住して(かつて日本に滞在していたので)商店を開いたとしたらというコンセプトだ。もしそうなっていたらと考えるときっとテレビゲームのようにボードゲームも大発展していただんじゃないかなと、考えるだけでワクワクする。